ファミリークローゼットの間取り|注文住宅で成功する広さ・配置のコツ

目次

目次

【場所別】家事動線が楽になるファミリークローゼットの間取り図

・2階に配置する間取り|寝室・子ども部屋との連携でスペースを有効活用

トコスホームの注文住宅|理想のファミリークローゼットで快適な暮らしを

家族全員の衣類や荷物を効率的に収納できるファミリークローゼットは、注文住宅を建てる際に多くの方が検討する人気の設備です。しかし、初めて取り入れる方にとっては「どのくらいの広さが必要なのか」「家のどこに配置すれば使いやすいのか」「どんな間取りにすれば後悔しないのか」といった疑問や不安があることでしょう。

本記事では、ファミリークローゼットの基本的な知識から、最適な広さの目安、動線を考慮した配置のコツ、そして実際の間取り図を用いた具体的な活用方法まで、詳しく解説していきます。

注文住宅で人気のファミリークローゼット|間取り計画の基本

ファミリークローゼットとは、家族全員の衣類や荷物を一か所にまとめて収納する共用スペースのことを指します。各個室に設置するプライベートなウォークインクローゼットとは異なり、リビングや洗面室、玄関、廊下といった共用部分からアクセスできる場所に配置されるのが特徴です。

このファミリークローゼットの主な目的は、毎日の家事を楽にし、家族の動線をすっきりさせることにあります。たとえば、洗濯動線では「洗う→干す→しまう」という一連の流れがワンフロアで完結し、各部屋に洗濯物を配る手間が省けるようになります。また、帰宅動線においても「帰宅→手洗い→着替え」といった流れがスムーズになり、花粉やウイルスをリビングに持ち込むリスクも軽減できるのです。

近年、共働き世帯の増加に伴い、限られた時間で効率的に家事をこなしたいというニーズが高まっています。そうした背景から、家事効率を大幅に改善できるファミリークローゼットを採用する方が増えているのです。では、具体的にどのような種類があり、どう選べばよいのでしょうか。以降で詳しく解説します。

動線の種類と収納形状の選び方

ファミリークローゼットには、動線によって「ウォークインタイプ」と「ウォークスルータイプ」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することで、あなたの家族に最適なタイプを選ぶことができます。

| ウォークインタイプ | ウォークスルータイプ | |

| 特徴 | 出入口が1か所で、独立した収納空間として使用 | 出入口が2か所以上あり、通り抜けが可能 |

| メリット | ・壁面を最大限活用でき収納量が多い

・プライバシーを保ちやすい ・収納に特化した空間として使える |

・複数の部屋をつなぐ動線として機能

・家事動線が効率的になる ・廊下スペースと兼用できる |

| デメリット | ・行き止まりになるため動線が限定される

・他の部屋へのアクセスには不向き |

・通路スペースが必要で収納量が減る

・プライバシーの確保が難しい場合がある |

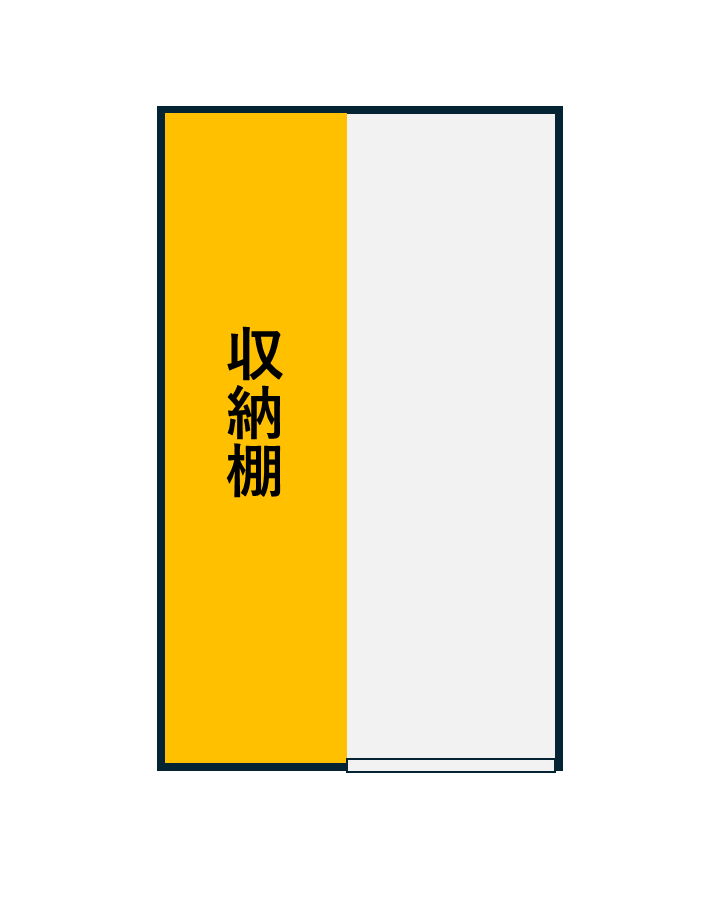

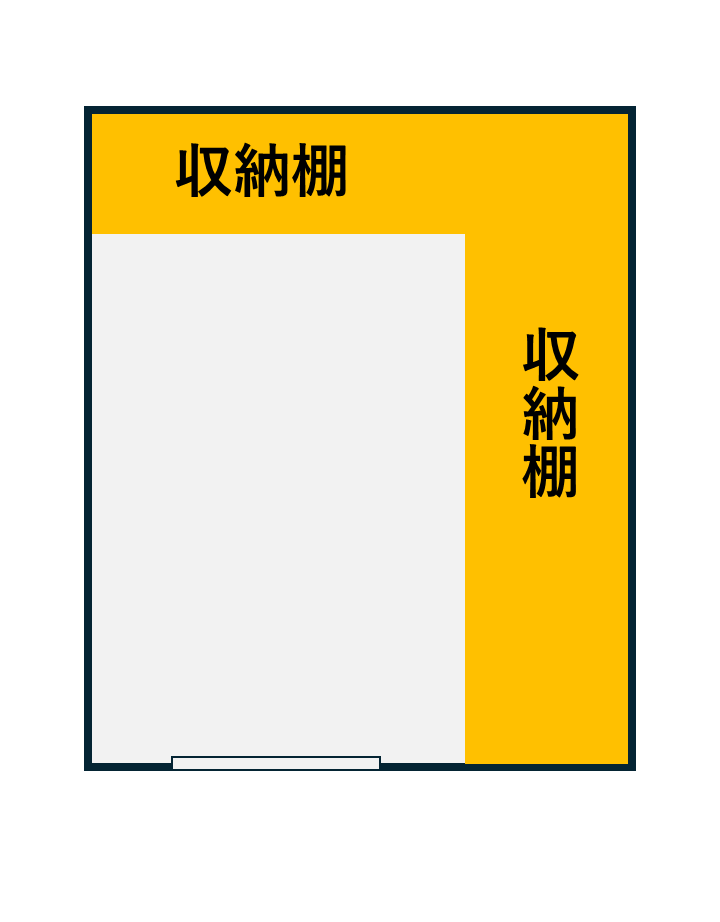

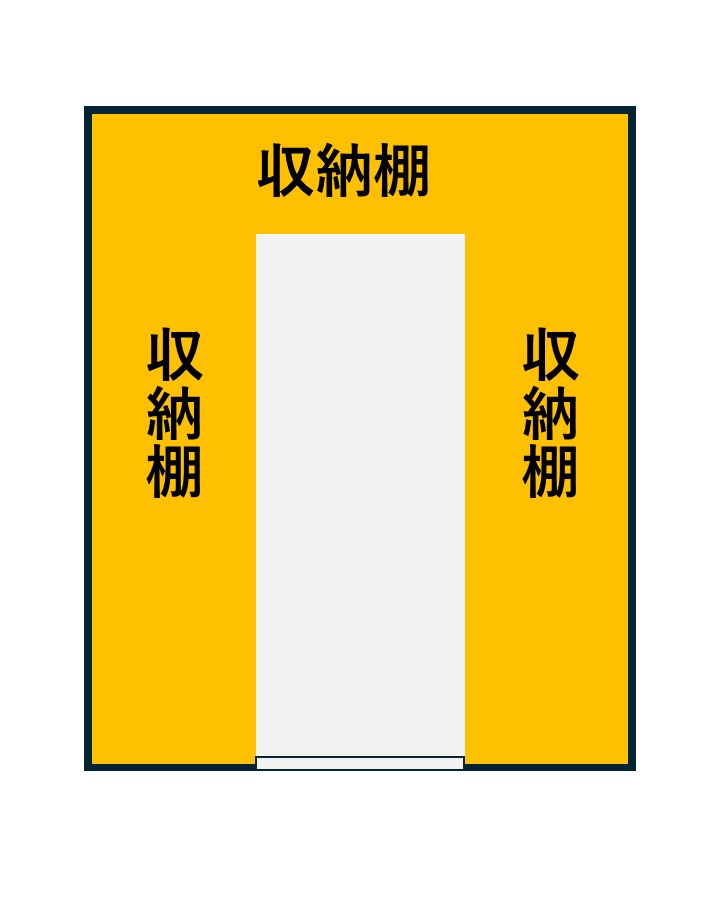

さらに、収納棚の配置形状によって、以下4つのタイプに分類されます。

| 配置形状 | 特徴 | 収納量 |

I型 |

片側の壁だけに収納棚を設置 | 少ない(省スペース向き) |

II型 |

両側の壁に収納棚を配置 | 多い(効率的な収納) |

L型 |

2辺をL字に使って収納棚を設置 | 中程度(コーナー活用) |

U型 |

3辺に収納棚を配置 | 最も多い(大容量収納) |

収納量を優先したい場合はウォークインタイプのU型を、動線効率を重視する場合はウォークスルータイプのI型やII型を選ぶなど、家族のライフスタイルに合わせて最適な組み合わせを検討することが大切です。

ファミリークローゼットの最適な広さと収納計画の立て方

ファミリークローゼットの間取りを成功させるには、まず家族に合った広さと収納計画を具体的に立てることが重要です。しかし、家族構成やライフスタイルによって最適な広さや収納計画は一軒一軒異なります。

失敗しない計画の鍵は、「誰が使うか」「何をするか」「何を収納するか」という3つのポイントを明確にすることです。これらを事前にしっかりと検討することで、使い勝手の良いファミリークローゼットを実現できるでしょう。

家族構成から考える必要な広さの目安

4人家族の場合、2帖程度のスペースからファミリークローゼットは実現可能です。しかし、単に収納するだけでなく、中で着替えをしたり、洗濯物を畳んだりする作業スペースを確保したい場合は、3~4帖程度の広さが必要になります。さらに、キャリーバッグやゴルフバッグといった大型荷物の保管も考慮すると、4帖以上のスペースを確保することをおすすめします。

計画の第一歩として、家族全員の衣類や持ち物の量を事前に把握することが大切です。現在使っているクローゼットやタンスの中身を確認し、どのくらいの収納量が必要かを見積もりましょう。この作業を怠ると、完成後に「思っていたより狭かった」という後悔につながりかねません。

万が一、ファミリークローゼットだけでは収納量が不足する場合に備え、各個室のクローゼットなど、他の収納スペースとの使い分けも視野に入れることが重要です。すべてを一か所に集約しようとせず、柔軟な収納計画を立てることで、無理のない快適な暮らしが実現できます。

収納するものと使い方から考えるレイアウト

収納計画を立てる際は、モノの使用頻度に応じて収納場所を分けるアイデアが有効です。たとえば、毎日着る仕事着や部屋着は1階の洗面室近くのファミリークローゼットに収納し、冠婚葬祭用のおしゃれ着や季節外の衣類は2階の個室クローゼットに分散させるという方法があります。このように使い分けることで、日常の動線がよりスムーズになるでしょう。

また、ファミリークローゼットを単なる収納スペースとしてだけでなく、着替えや洗濯物を畳む作業場として活用する場合は、そのためのレイアウトを考える必要があります。作業台となるカウンターを設置したり、アイロンがけができるようにコンセントを配置したりすることで、家事の効率が大幅にアップします。

スペースに余裕がある場合は、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品のストック場所として活用するのも良いでしょう。さらに、飲料水や非常食といった防災用品を保管する場所としても機能させることで、スペースを無駄なく活用できます。

【場所別】家事動線が楽になるファミリークローゼットの間取り図

ファミリークローゼットを家のどこに配置するかによって、家事動線や生活動線の効率が大きく変わります。1階に設置する場合は洗濯や帰宅時の動線が改善され、2階に設置する場合は各個室との連携で収納効率が高まるという、それぞれ異なるメリットがあります。

ファミリークローゼットを家のどこに配置するかによって、家事動線や生活動線の効率が大きく変わります。1階に設置する場合は洗濯や帰宅時の動線が改善され、2階に設置する場合は各個室との連携で収納効率が高まるという、それぞれ異なるメリットがあります。

家族のライフスタイルや「洗濯を楽にしたい」「帰宅後の片付けをスムーズにしたい」といった家事の優先順位に合わせて、最適な配置を考えることが重要です。以下では、具体的な間取り図を交えながら、場所別の活用方法を詳しく見ていきましょう。

1階に配置する間取り|洗濯・帰宅・外出動線を効率化

上図のように、1階、特に洗面脱衣室や玄関の近くにファミリークローゼットを配置すると、日々の家事負担を大幅に軽減できます。洗面脱衣室に隣接させれば、洗濯機から取り出した衣類をすぐに収納でき、朝の身支度も効率的に行えるようになります。

ランドリールームと隣接させた間取りでは、「洗う→干す→しまう」という洗濯動線を最短にすることが可能です。室内干しスペースを設ければ、天候に左右されることなく、乾いた洗濯物をその場ですぐに収納できます。これにより、重い洗濯カゴを持って階段を上り下りする必要もなくなるのです。

玄関と洗面所の間にウォークスルータイプのファミリークローゼットを配置する間取りも人気があります。この配置なら、帰宅後すぐに上着を脱いで手を洗い、部屋着に着替えてからリビングに向かうことができます。外出時の身支度もスムーズになり、忘れ物も減らせるでしょう。

リビングや和室の近くに設ける場合は、家族みんなが洗濯物の片付けに参加しやすくなるというメリットがあります。小さなお子様がいる家庭では、リビングで遊びながら着替えることも多いため、すぐに衣類を取り出せる位置にあると便利です。また、和室なら畳の上で洗濯物を広げて畳むこともでき、作業がしやすくなります。

関連記事:ランドリールームで家事動線を効率化!注文住宅の間取りで後悔しないポイント

2階に配置する間取り|寝室・子ども部屋との連携でスペースを有効活用

上図の間取りのように、2階の寝室や子ども部屋の近くにファミリークローゼットを設置すると、各居室のクローゼットを最小限に抑えることができ、それぞれの部屋を広く使えるようになります。朝起きてすぐに着替えができ、夜寝る前の準備もスムーズに行えるため、生活リズムに合った使い方ができるでしょう。

2つの子ども部屋の間に配置すれば、兄弟姉妹でモノの管理がしやすくなります。成長に合わせて服のサイズが変わっても、お下がりの受け渡しが簡単にでき、同性の兄弟姉妹なら服の貸し借りもスムーズです。また、友達が遊びに来た際も、散らかった部屋を見られる心配がありません。

主寝室と子ども部屋をつなぐ位置に設置すれば、家族全員の衣類を一括管理できます。布団や毛布といったかさばる季節用品もまとめて収納でき、衣替えの作業も効率的に行えるようになります。

1階に十分なスペースが取れない場合の解決策として、2階の廊下をファミリークローゼットとして活用する方法もあります。通常は通路としてしか使われない廊下スペースを有効活用することで、収納量を確保しながら各部屋の広さも維持できる、一石二鳥の間取りとなるでしょう。

ファミリークローゼットのデメリットを解消する間取りの工夫

ファミリークローゼットには家事効率の向上や収納の集約化といった多くのメリットがある一方で、プライバシーの確保、湿気やニオイ対策、スペースの確保といったデメリットや注意点も存在します。

しかし、これらのデメリットは間取り計画や設備の工夫によって解消、あるいは軽減することが可能です。後悔しないファミリークローゼットづくりのためには、事前にデメリットとその対策を知っておくことが重要となります。

湿気・ニオイ・ほこり対策で清潔な空間を保つ

多くの衣類を一か所にまとめて収納するファミリークローゼットは、湿気やニオイ、ほこりがこもりやすくなるという問題があります。特に洗面脱衣室やランドリールームに隣接している場合は、湿度が高くなりやすいため注意が必要です。

この問題を解決するには、換気扇の設置が効果的です。24時間換気システムと連動させることで、常に新鮮な空気を循環させることができます。また、窓を設置する場合は、風の通り道を考慮した配置にすることで、自然換気も促進できるでしょう。

さらに、コンセントを複数設置しておけば、除湿機やサーキュレーターを活用することも可能です。梅雨時期や冬場の結露対策として、これらの機器を使い分けることで、年間を通して快適な環境を維持できます。壁紙には調湿機能のある素材を選ぶことで、湿度調整をより効果的に行うこともできるでしょう。

プライバシー問題とライフステージの変化に対応する

思春期のお子様がいる家庭では、家族全員で収納を共有することに抵抗を感じる場合があります。「自分の服を家族に見られたくない」という気持ちは、成長の過程で自然に芽生えるものです。

この問題への対策として、各居室にも小さな収納スペースを設けておくことをおすすめします。普段着や下着など、プライベートなものは個室で管理し、アウターや季節物の衣類はファミリークローゼットで共有するという使い分けが可能になります。また、ファミリークローゼット内を仕切りやカーテンで区切ることで、家族それぞれのスペースを確保する方法もあります。

将来、お子様が独立してファミリークローゼットが不要になる可能性も考慮しておきましょう。その際に書斎や趣味の部屋、家事室などにリフォームできるよう、給排水設備を近くに配置しない、構造壁を最小限にするなど、間取りの柔軟性を持たせておくことが大切です。

また、収納する物の種類や量は、家族の成長とともに変化していきます。赤ちゃんの頃はおむつや着替えが中心でも、学齢期になればランドセルや習い事の道具が増えてきます。このような変化に対応できるよう、棚板は高さを自由に変えられる可動式にしておくと便利でしょう。

スペース確保とコストのバランスをとる

家族全員分の収納をまとめるファミリークローゼットは、2~4帖程度のまとまったスペースが必要となります。限られた敷地面積の中で、リビングや個室の広さを犠牲にしてまでファミリークローゼットを設けるべきか、悩む方も多いでしょう。

この問題を解決する方法として、ウォークスルータイプのファミリークローゼットを採用し、廊下や通路としての機能も兼ねさせるアイデアがあります。たとえば、洗面室とリビングをつなぐ通路をファミリークローゼットとして活用すれば、専用のスペースを設けることなく、収納量を確保できます。

コストを抑える工夫としては、造作の扉を設けずに開口部で対応する方法があります。扉がないことで出入りがスムーズになり、コストも削減できます。来客時のプライバシーが気になる場合は、ロールスクリーンやカーテンで目隠しができるようにしておけば十分でしょう。開口部をアーチ状にデザインすることで、扉がなくても美しい空間に仕上げることも可能です。

トコスホームの注文住宅|理想のファミリークローゼットで快適な暮らしを

ファミリークローゼットの間取りを成功させる鍵は、家族のライフスタイルを具体的にイメージし、「誰が、何を、どこで、どのように使うか」を事前に明確にすることにあります。動線の種類や収納形状、配置場所、必要な広さなど、検討すべきポイントは多岐にわたりますが、一つひとつ丁寧に考えていくことで、理想的なファミリークローゼットが実現できるでしょう。

インターネットや住宅雑誌で実例を見て情報を収集し、メリット・デメリットをしっかり理解することも大切です。そのうえで、注文住宅のプロである住宅会社に相談することで、あなたの家族に最適な提案を受けることができます。

トコスホームは、山陰の気候風土を熟知し、洗濯動線や帰宅動線など、家事のしやすい間取りづくりを得意としています。ファミリークローゼットを含む収納計画から、快適な暮らしを実現する家づくりまで、トータルでサポートいたします。理想のマイホームづくりの第一歩として、ぜひモデルハウスへお越しいただき、実際の空間を体感してみてください。経験豊富なスタッフが、あなたの夢の実現をお手伝いいたします。

関連記事:家づくりは何から始める?注文住宅を建てる流れや期間をわかりやすく解説

関連記事:工務店のデメリットは?依頼時の注意点やメリット・ハウスメーカーとの違いも