HEAT20とは?従来の断熱基準との違いや地域区分をわかりやすく解説

目次

目次

「HEAT20」という言葉を住宅情報サイトやハウスメーカーのパンフレットで見かけるけれど、具体的にどのような基準なのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。住宅の断熱性能を表す基準には、省エネ基準やZEHなどさまざまなものがあり、それぞれの違いを理解するのは簡単ではありません。

本記事では、HEAT20の基本的な考え方から、他の断熱基準との違い、地域ごとの具体的な基準値まで、初めて聞く方にも理解しやすいように解説していきます。

HEAT20とは?基本をわかりやすく解説

住宅の断熱性能について調べ始めると、必ず出会うのが「HEAT20」という言葉です。省エネ基準やZEHとは何が違うのか、なぜ多くの住宅会社がHEAT20を基準にしているのか、疑問に思う方も多いはずです。ここでは、HEAT20という基準の成り立ちから、その独自の考え方まで、基本的な内容を分かりやすく解説していきます。

一般社団法人が提言するこれからの住宅基準

HEAT20とは、正式名称を「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」といい、英語名の「Society of Hyper- Enhanced insulation and Advanced Technology houses for the next 20 years」の頭文字を取って「HEAT20」と名付けられました。この団体は、研究者や住宅・建材生産者団体の有志によって構成される民間の組織で、2009年に「20年先を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」として発足し、2020年7月22日に一般社団法人化しました。

HEAT20の設立目的は、「低環境負荷・安心安全・高品質な住宅・建築の実現のため、主として居住空間の温熱環境・エネルギー性能、建築耐久性の観点から、外皮技術をはじめとする設計・技術に関する調査研究・技術開発と普及定着を図ること」です。つまり、国が定める省エネ基準とは異なる独自の視点から、より高度な断熱性能基準を提案しているのです。

この団体が注目される理由の一つは、2009年という早い時期から、日本の住宅の断熱性能向上に向けて先進的な取り組みを続けてきた点にあります。当時はまだ省エネ基準への適合が義務化されておらず、断熱性能の低い住宅が多く建てられていた時代でした。そのような中で、HEAT20は将来を見据えた高い断熱性能基準を掲げ、業界全体の意識改革を促してきたのです。

参考:一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会

UA値だけでなく「室温」と「省エネ」も重視する考え方

HEAT20が単なる断熱性能を示すUA値(外皮平均熱貫流率)だけでなく、実際に居住者が体感する「室温」を重要視している点は、従来の省エネ基準とは大きく異なる特徴です。HEAT20が提案する住宅外皮水準G1~G3が目指すべきものは、住宅省エネ基準のような外皮平均熱貫流率UA値を満たすことではなく、地域区分毎に規定した下記の「住宅シナリオ」を満たすことにあります。

具体的には、「住宅シナリオ」は、室温(NEB)、エネルギー(EB)、それぞれに二つの指標で説明しています。健康の視点を室温(NEB:ノンエナジーベネフィット)、省エネの視点をエネルギー(EB:エナジーベネフィット)としています。つまり、冬期間に何度以上の室温を保てるかという居住者の健康や快適性に直結する指標と、どれだけエネルギーを削減できるかという経済的な指標の両面から、住宅の性能を評価しているのです。

さらに、快適な住まいを実現するためには、「建築」・「設備」・「創エネ」のバランスを調和させた住宅を最適なコストで実現することを目指しています。建築的要素には断熱、遮熱、通風、日光活用などが含まれ、設備的要素には空調機などの低燃費性能、創エネ的要素には太陽光発電などが該当します。このように、HEAT20は単にエネルギー消費を抑えるだけでなく、住宅全体の温熱環境の質を高め、健康で快適な生活空間を実現することを最終目的としているのです。

なぜ今HEAT20が求められるのか?他の断熱基準との比較

地球温暖化対策や電気代の高騰を背景に、住宅の省エネ化は待ったなしの課題となっています。国も新たな基準を設け、2025年4月からは省エネ基準への適合が義務化される予定です。そのような中で、なぜHEAT20という民間の基準が注目されているのでしょうか。ここでは、HEAT20が求められる社会的背景と、ZEHや従来の省エネ基準との具体的な違いについて詳しく解説していきます。

世界水準を目指す日本の住宅省エネ化の動き

日本政府が発表した「2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)」という目標により、社会全体が脱炭素に向けて大きく動き出しています。この中で、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。

こうした背景を受けて、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。具体的には、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手するすべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。つまり、これまで努力義務だった省エネ基準への適合が、法的な義務となるのです。

しかし、この省エネ基準の水準には大きな問題があります。日本の住宅の断熱性能は、国際的に見ると非常に低い水準にとどまっているのです。欧米では0.4前後、日本の省エネ基準は0.87となっており、国際的に見ると低水準であることが明らかです。つまり、日本の現行基準をドイツの省エネ政令にあてはめ、床面積1平方メートル当たりのエネルギー使用量を算出すると年間150~200キロワットで20年以上前のドイツと同レベルという状況なのです。

住宅における温度差によるヒートショックも深刻な問題となっています。住宅内での急激な温度変化は血圧の急上昇を引き起こし、脳卒中や心筋梗塞などのリスクを高めます。日本では年間約19,000人がヒートショックで亡くなるとされており、交通事故死者数を大きく上回っています。欧米諸国では住宅全体を暖房するセントラルヒーティングが一般的で、部屋間の温度差がほとんどないため、こうした事故は極めて少ないのです。

このような状況を改善するために、HEAT20という民間の研究会が、世界水準に近い高い断熱性能基準を提案し、業界全体の意識改革を促してきたのです。国の基準が最低限のレベルにとどまる中、HEAT20は「本当に快適で健康的な住まい」を実現するための指針として、多くの住宅会社や設計者に支持されているのです。

参考:国土交通省|今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第三次報告案)及び建築基準制度のあり方(第四次報告案)について

ZEHやH28年省エネ基準との目的・断熱性能の違い

HEAT20とZEH、H28省エネ基準は、それぞれ異なる目的と考え方に基づいて作られた基準です。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 基準名 | 管轄 | 主な目的 | 断熱基準(UA値)※6地域の例 |

| HEAT20 | 一般社団法人(民間) | 断熱性を高め、快適な室温と省エネを両立する | G1:0.56

G2:0.46 G3:0.26 |

| ZEH(ゼッチ) | 経済産業省 | エネルギー収支を正味ゼロ以下にする | 0.6 |

| H28省エネ基準 | 国土交通省 | 建築物が満たすべき省エネ性能の最低基準 | 0.87 |

ZEH(ゼッチ)は、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電などの再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅です。つまり、家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家ということです。

このようにZEHは「創エネ」によってエネルギー収支をゼロにすることに重点を置いているため、断熱性能の基準はUA値0.6(6地域)とそれほど高くありません。太陽光発電などの設備に頼ってエネルギー収支を整えるという考え方が根底にあるのです。一方、設備機器は10年、15年で交換が必要になることもあり、初期投資だけでなく継続的なメンテナンスコストも考慮する必要があります。

これに対してHEAT20は、まず建物そのものの断熱性能を徹底的に高めることで、エネルギー消費を最小限に抑えるという考え方です。高価な設備を導入しなくても、断熱性能が高ければ少ないエネルギーで快適な室温を保つことができます。建物の断熱性能は、適切に施工されれば数十年にわたって効果を発揮し続けるため、長期的な視点で見ると経済的にもメリットが大きいのです。

H28省エネ基準は、「断熱等性能等級4」「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たすことが求められるようになります。これは国が定める最低限の基準ですが、快適で健康的な住まいを実現するには不十分なレベルです。2025年4月からこの基準への適合が義務化されますが、これはあくまでも最低ラインであり、HEAT20はそれをはるかに上回る性能を目指しているのです。

HEAT20が定める断熱性能の具体的な基準

住宅の断熱性能を検討する際、「どのグレードを選べばよいのか」「自分の地域ではどの程度の性能が必要なのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。HEAT20では、日本の多様な気候条件に対応するため、地域ごとに異なる基準を設定しています。ここでは、HEAT20の3つのグレードと8つの地域区分、そして具体的な断熱基準値について詳しく解説していきます。

目指す室温で選ぶG1・G2・G3の推奨グレード

HEAT20では、住宅の断熱性能を3段階のグレードで評価しています。G1、G2、G3という名称で、数字が大きいほど高性能となります。それぞれのグレードが目標とする「冬期間の最低体感温度」の目安は以下のとおりです。

- G1:最低室温をおおむね10℃に保つことにしていますが、これは非暖房室の表面結露の防止、すなわち住まいの健康を主目的にしているものです

- G2:1・2地域を除けばおおむね13℃、G3はおおむね15℃以上を確保することとしており、これらは室内の温度むらを小さくし、住まい手の暮らしやすさの向上や温度ストレスを考え設定しています

- G3:1地域と2地域、7地域で、概ね16℃を下回らない性能」「3地域〜6地域で概ね15℃を下回らない性能

このように、G1は最低限の健康を守るレベル、G2は快適性を重視したレベル、G3は欧州の先進国に匹敵する最高水準という位置づけになっています。世界保健機関(WHO)が推奨する冬季の室温18℃以上を考慮すると、G3はこの基準を満たす理想的な性能といえるでしょう。

参考:国土交通省|住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設

日本の気候に応じた8つの地域区分

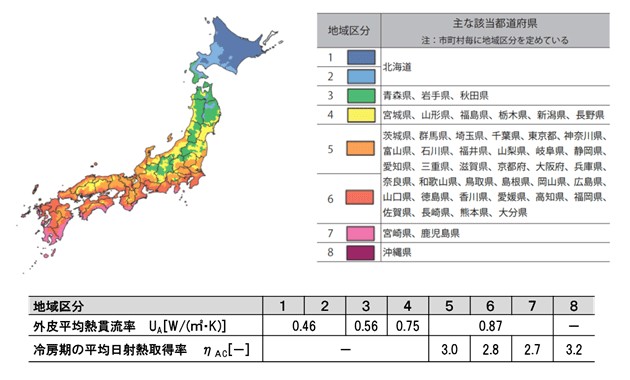

日本は南北に長く、亜寒帯から亜熱帯まで多様な気候が存在します。そのため、HEAT20では日本全国を8つの地域に区分し、それぞれの気候条件に適した断熱性能基準を設定しています。

地域区分は、建築物省エネ法に基づいて設定されており、各地域の暖房デグリーデー(暖房が必要とされる度合いを示す指標)などを基に分類されています。以下が8つの地域区分の概要です。

出典:一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター|住宅の省エネルギー基準

同じ県内でも山間部と平野部、沿岸部と内陸部では気候が大きく異なることがあります。たとえば、岐阜県では飛騨地方の高山市は4地域に分類される一方、美濃地方の岐阜市は6地域に分類されています。このように、きめ細かな地域区分を設けることで、それぞれの地域の実情に合った断熱性能基準を設定しているのです。

HEAT20のグレードと地域ごとに定められたUA値

HEAT20では、グレードと地域区分を組み合わせて、それぞれに必要なUA値(外皮平均熱貫流率)の基準を定めています。UA値は建物内の熱の逃げやすさを表す数値で、小さいほど断熱性能が高いことを示します。

HEAT20・ZEH・H28省エネ基準におけるUA値(W/㎡・K)の比較

| 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | |

| 代表都市 | 旭川市等 | 札幌市等 | 盛岡市等 | 松本市等 | 宇都宮市等 | 東京等 | 鹿児島市等 | 沖縄 |

| H28省エネ基準 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |

| ZEH | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | – |

| HEAT20 G1 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | – |

| HEAT20 G2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | – |

| HEAT20 G3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | – |

この表から分かるように、HEAT20の基準は省エネ基準やZEH基準よりもはるかに厳しく設定されています。たとえば、東京を含む6地域では、省エネ基準のUA値0.87に対し、HEAT20 G1は0.56、G2は0.46、G3は0.26となっています。特にG3の0.26という数値は、省エネ基準の約3分の1という高い断熱性能を要求していることになります。

重要なのは、HEAT20が提案する住宅外皮水準G1~G3が目指すべきものは、住宅省エネ基準のような外皮平均熱貫流率UA値を満たすことではなく、地域区分毎に規定した下記の4つの「住宅シナリオ」を満たすことにあります。外皮平均熱貫流率UA値を満たすことは、あくまでその目安にすぎないという点です。つまり、単に数値を達成すればよいのではなく、実際の居住環境の質を高めることが本来の目的なのです。

HEAT20基準の住宅で実現する暮らし

HEAT20基準の住宅を建てることで、どのような暮らしが実現できるのでしょうか。高断熱住宅には多くのメリットがある一方で、事前に知っておくべき注意点もあります。ここでは、HEAT20基準の住宅がもたらす具体的なメリットと、建築時に考慮すべきポイントについて、両面から詳しく解説していきます。

光熱費の削減と健康的な室内環境という大きなメリット

HEAT20基準の住宅がもたらすメリットは、大きく3つの観点から整理できます。

- 快適な暮らしの実現

HEAT20基準の高い断熱性により、家中の温度差が少なくなります。従来の住宅では暖房をつけているリビングは暖かくても、廊下やトイレ、脱衣所は寒いという状況が一般的でした。しかし、HEAT20基準の住宅では、これらの非暖房室でも適切な温度が保たれるため、どこにいても快適に過ごすことができます。

また、壁や床、天井の表面温度が室温に近くなるため、体感温度も向上します。同じ室温20℃でも、壁の表面温度が低い住宅と高い住宅では、体感温度に大きな差が生じるのです。

- 光熱費の節約

高断熱住宅は外気の影響を受けにくいため、一度暖めた(冷やした)室内の温度を長時間維持できます。これにより、冷暖房機器の運転時間が短縮され、エネルギー消費量が大幅に削減されます。

実際の削減効果として、HEAT20 G2レベルの住宅では、従来の省エネ基準住宅と比較して暖房負荷を50~60%程度削減できるとされています。年間の光熱費に換算すると、数万円から十数万円の節約につながることも珍しくありません。

- 健康リスクの軽減

室内の温度差が小さくなることで、カビは、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の引き金となります。HEAT20基準の住宅では、壁や窓の表面温度が高く保たれるため、発生するカビのほとんどは黒カビになります。黒カビは白カビなどと違い、根を張り、素材の奥深くに入り込む特徴がありますという深刻な問題を防ぐことができます。

さらに、高断熱住宅では内部結露は断熱材や木材などを腐食させ、住宅の寿命を縮めてしまいます。また湿気によりカビの発生原因にもなり、アレルギー症状など健康被害にもつながりますという壁内結露のリスクも、適切な施工により大幅に低減できます。これにより、住宅の耐久性向上だけでなく、居住者の健康維持にも大きく貢献するのです。

温度差によるヒートショックの防止も重要なメリットです。日本では年間約19,000人がヒートショックで亡くなるとされていますが、HEAT20基準の住宅では居室と廊下、浴室などの温度差が小さいため、血圧の急激な変動を防ぎ、このようなリスクを大幅に低減できます。

建築コストと施工会社選びで注意すべきポイント

HEAT20基準の住宅を建てる際には、以下の点に注意が必要です。

- 建築コストの増加

高性能な断熱材や樹脂サッシ、トリプルガラスなどの高価な建材が必要となるため、一般的な住宅と比較して建築コストは上昇します。具体的には、G2レベルで10~15%、G3レベルで15~20%程度のコストアップが見込まれます。

ただし、このコストアップは長期的な視点で見れば回収可能です。年間の光熱費削減額を考慮すると、10~20年程度で初期投資の差額を回収できることが多く、その後は継続的にメリットを享受できます。また、健康被害のリスク低減や快適性の向上といった金銭では測れない価値も考慮する必要があるでしょう。

- 計画換気の重要性

高気密住宅では、自然換気に頼ることができないため、24時間換気システムの適切な設置と運用が不可欠です。高気密高断熱住宅では温度は一定に保たれますが、換気をきちんと行わなければハウスダストが外に出ていかず、健康被害のリスクが高まります。

換気システムには第一種換気(給気・排気とも機械)、第三種換気(排気のみ機械)などがありますが、高断熱住宅では熱交換機能を持つ第一種換気システムが推奨されます。これにより、換気による熱損失を最小限に抑えながら、新鮮な空気を確保できます。

- 施工技術の必要性

HEAT20基準の性能を実現するには、高い施工技術が求められます。断熱材の隙間のない施工、気密処理の徹底、熱橋(ヒートブリッジ)対策など、細部にわたる丁寧な作業が必要です。

施工不良があると、設計通りの性能が発揮されないだけでなく、壁の中に湿気が入り込み、壁の中で結露が発生するのが、内部結露ですという深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため、HEAT20基準の住宅の実績があり、気密測定などで性能を実証できる施工会社を選ぶことが重要です。

【鳥取・島根】で注文住宅を建てるならトコスホームへ

HEAT20は、日本の住宅の断熱性能を世界水準に引き上げるための重要な指標として、住宅業界で急速に認知度を高めています。G1、G2、G3という3段階のグレードにより、段階的に高断熱化を進めることができ、省エネルギーだけでなく健康で快適な住環境の実現に大きく貢献します。

建築コストの増加という課題はありますが、光熱費の大幅な削減、ヒートショックなどの健康リスクの低減、結露やカビの抑制による住宅の長寿命化など、長期的に見れば多くのメリットをもたらします。自分の住む地域の気候特性や生活スタイルに合わせて適切なグレードを選択し、信頼できる設計者・施工者と共に住まいづくりを進めることが、満足度の高い住宅を実現する鍵となるでしょう。

鳥取・島根エリアで高断熱・高気密の注文住宅をお考えなら、トコスホームにご相談ください。トコスホームは、山陰の気候に最適化された「山陰スタンダード」を提案し、HEAT20基準を上回る高い断熱性能を実現しています。

標準仕様でUA値0.34、C値0.5±0.2という高い性能を実現し、国が2030年に目標として掲げる「UA値0.6以下」を大きく上回る断熱性能を標準化しています。これはHEAT20のG2レベルを超える性能であり、真冬でも最低室温が13℃を下回らない快適な住環境を実現します。さらに、最長60年の保証制度により、長期にわたって安心して暮らせる住まいをご提供しています。

雨や雪が多く、夏の暑さも冬の寒さも厳しい山陰エリアの気候を知り尽くしたトコスホームだからこそ、地域の実情に合った最適な住まいづくりが可能です。HEAT20基準を満たすだけでなく、山陰の暮らしをより快適にする独自の工夫を随所に取り入れた「山陰特別仕様」を、すべてのお客さまに標準仕様としてご提案しています。

詳しくは、トコスホームの性能ページ(https://tocos-home.com/performance/)をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。