ZEH住宅とは?メリット・デメリットや補助金が出る条件をわかりやすく解説

目次

・ZEHの定義と「断熱」「省エネ」「創エネ」の3つの必須要件

「ZEH住宅」という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、実際にどのような住宅なのか、具体的なメリットや補助金の仕組みまで理解している方は少ないのではないでしょうか。この記事では、ZEH住宅の基本的な仕組みから、実際に住むことで得られるメリット、知っておくべきデメリット、そして活用できる補助金制度まで、わかりやすく解説します。

ZEH住宅とは?ゼロエネルギーで暮らす家の基本を解説

ZEH住宅は、日本のエネルギー事情を背景に政府が積極的に推進している住宅です。日本は第一次エネルギーの約9割を輸入に頼っており、エネルギー自給率が極めて低い状況にあります。さらに、地震や台風などの自然災害が多い国土において、エネルギー供給の安定性を高めることは重要な課題となっています。こうした背景から、住宅で消費するエネルギーと創り出すエネルギーの収支をゼロ以下にすることを目指す住宅が注目されているのです。

ZEHの正式名称は「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」で、「ゼッチ」と読みます。本来、ZEHの「H」はハウスを指すため「ZEH」が正しい表記ですが、この記事ではわかりやすさを優先して「ZEH住宅」と表記していきます。

重要な点として、ZEHの削減目標となる「一次エネルギー消費量」には、冷暖房・給湯・換気・照明に使用するエネルギーが含まれますが、テレビや電子レンジなどの家電で消費するエネルギーは含まれません。つまり、住宅の基本的な機能に必要なエネルギーに焦点を当てた基準となっています。

政府は2021年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、「2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」という政策目標を掲げています。また、「2030年において新築戸建て住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」とも定めており、ZEH住宅が今後の住宅のスタンダードになっていくことは明らかです。

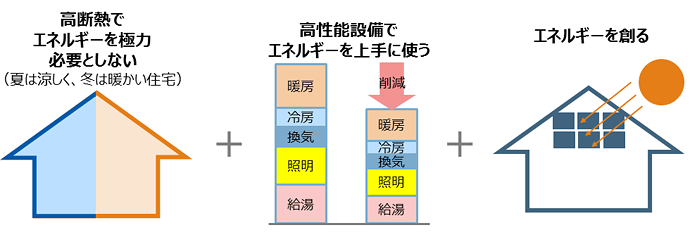

ZEHの定義と「断熱」「省エネ」「創エネ」の3つの必須要件

ZEH住宅を実現するためには、「断熱」「省エネ」「創エネ」という3つの要素が必要不可欠です。それぞれの要素には明確な役割があり、これらが連携することで初めてZEHの目標が達成されます。

- 断熱:高性能な断熱材や複層ガラスなどの高断熱窓を使用することで、外気温の影響を受けにくい住宅を実現します。これにより、夏の暑さや冬の寒さが室内に伝わりにくくなり、冷暖房に使用するエネルギーを大幅に削減できます。

- 省エネ:HEMS(ヘムス:Home Energy Management System)という住宅内のエネルギー使用状況を「見える化」するシステムを導入し、エネルギーの無駄遣いを防ぎます。また、高効率な給湯システムやLED照明など、少ないエネルギーで機能する設備を積極的に採用することで、日常生活で消費するエネルギーを抑制します。

- 創エネ:太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーシステムを設置し、住宅でエネルギーを創り出します。この創エネによって生み出されるエネルギーが、住宅で消費するエネルギーを上回ることがZEH達成の条件となります。

これら3つの要素が相互に作用することで、「使うエネルギー ≦ 創るエネルギー」というZEHの基本概念が実現されるのです。

出典:資源エネルギー庁|ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について

ZEHの種類と基準の違い

戸建て住宅におけるZEHには、エネルギー削減率の違いによって複数の種類が設けられています。その違いを理解することで、自身の住宅環境や予算に応じた最適な選択が可能になります。

ZEH(ゼッチ)の種類と基準

| 種類 | 省エネ率の基準 (断熱+省エネ) |

創エネを含むエネルギー削減率 | 対象となる地域や条件 |

| ZEH (ゼッチ) |

20%以上 | 100%以上 | (特になし) |

| Nearly ZEH (ニアリー・ゼッチ) |

20%以上 | 75%以上100%未満 | 寒冷地、低日射地域、多雪地域 |

| ZEH Oriented (ゼッチ・オリエンテッド) |

20%以上 | 規定なし (太陽光発電などの創エネ設備がなくても対象となる) |

都市部の狭小地や多雪地域など、創エネ設備の設置が難しい地域 |

参考:資源エネルギー庁|ZEH+の定義変更・令和7年度以降の定義一覧表について

Nearly ZEHは、太陽光パネルでの発電があまり見込めない寒冷地、低日射地域、多雪地帯で活用されることが多いです。これは、ZEHの普及を地域の特性に関わらず進めるための配慮といえるでしょう。

ZEH Orientedであれば、太陽光による発電が難しいとされる都市部狭小地であっても取得可能です。都市部の狭い土地や、日当たりが制限される場所でも、太陽光発電以外の要件を満たすことでZEH認定を受けられる仕組みになっています。

さらに高性能な住宅を目指す方向けに、「ZEH+(ゼッチプラス)」と「Nearly ZEH+」も設定されています。これらは、一次エネルギー消費量を25%以上の削減が求められるZEH+という厳しい基準となっており、通常のZEHよりも5%高い省エネ性能が要求されます。

ZEH+では、以下の3つの追加要件から2つ以上を導入する必要があります。

- (a) 外皮性能の更なる強化

- (b) 高度エネルギーマネジメント(HEMSによる太陽光発電等の発電量把握と、冷暖房・給湯設備等の制御)

- (c) 電気自動車(PHV含む)を活用した自家消費拡大のための充電設備または充放電設備

これらの要件は、創ったエネルギーを売電するのではなく、自宅で効率的に使うことを促進するために設けられています。

戸建て住宅だけでなく、マンションにも「ZEH-M(ゼッチマンション)」という基準があります。高い断熱性や省エネ性に太陽光パネルなどでの創エネをプラスして住棟全体で100%以上の省エネ率を実現するのが「ZEH-M」。そのほか、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Orientedがあり、順に省エネ率の基準がゆるくなっています。集合住宅でも、エネルギー収支ゼロを目指す取り組みが広がっているのです。

ZEH住宅に住むことで得られる暮らしのメリット

ZEH住宅での生活は、単に環境に優しいだけではありません。日々の暮らしにおいて、経済面、防災面、健康面、そして資産価値の面で多くのメリットをもたらします。これらのメリットは、ZEHの必須要件である「断熱」「省エネ」「創エネ」の3つの要素が相互に作用することで生まれるものです。快適で安心できる暮らしを実現するZEH住宅の魅力を、具体的に見ていきましょう。

光熱費の削減と売電による経済的な恩恵

ZEH住宅の最も身近なメリットは、光熱費の大幅な削減です。高断熱化により冷暖房効率が向上し、省エネ設備の導入でエネルギー消費量が抑えられます。さらに、太陽光発電で創った電気を自家消費することで、電力会社から購入する電気を大幅に減らすことができるのです。

余剰電力は電力会社に売電できるため、収入を得ることも可能です。ただし、重要な点として、ZEHは「光熱費0円の家」と同じではありません。エネルギー収支がゼロ以下になるというのは「エネルギー」の話であり、「お金」の話ではないのです。

この違いには3つの理由があります。第一に、ZEHの削減目標となる一次エネルギー消費量には、冷暖房・給湯・換気・照明は含まれますが、テレビや電子レンジなどの家電のエネルギー消費量は含まれません。第二に、契約する電力会社の料金プランによって光熱費は変動します。第三に、天候や季節によって発電量が変化するため、収支も変動するのです。

2022年4月~2023年3月の1年間のエネルギーコスト収支対象は5004戸によると、年間平均エネルギー購入額は17万6334円、年間平均売電額は11万7089円で、収支は-5万9245円となっています。光熱費高騰の影響で収支はマイナスになっていますが、売電収入により家計の負担は確実に軽減されていることがわかります。

参考:一般社団法人 環境共創イニシアチブ|ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 調査発表会 2023

災害時も安心できる非常用電源としての役割

近年、自然災害の増加により、住宅の防災機能への関心が高まっています。ZEH住宅は、太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、停電時でも電気が使える強みを持っています。

蓄電池に貯めた電力は、照明やスマートフォンの充電といった基本的な用途だけでなく、冷蔵庫やエアコンなどの生活必需品にも使用可能です。さらに、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)を所有している場合は、その充電にも活用できるため、災害時の移動手段の確保にもつながります。

たとえば、大和ハウスの「災害に備える家」は、業界初の「全天候型3電池連携システム」で、災害などによる停電時、雨天でも約8日分の電力と暖房・給湯が確保できます。このように、各ハウスメーカーでは独自の防災システムを開発しており、長期間の停電にも対応できる体制が整いつつあるのです。

また、天候不良で太陽光発電の発電量が少ない場合のリスクに備える方法として、日照補償サービスが付いた住宅ローンも登場しています。りそな銀行の「晴れたらいいね」では、基準日照時間を下回った場合に補償金が支払われる仕組みがあり、安定した発電収入を見込めない不安を軽減してくれます。

一年中快適な室温でヒートショックのリスクを軽減

ZEH住宅の高い断熱性能は、外気温の影響を受けにくい快適な室内環境を実現します。夏は外の暑さを遮り、冬は室内の暖かさを逃がさないため、一年を通じて快適な温度を保ちやすくなります。

特に重要なのは、家全体の温度差が小さくなることです。従来の住宅では、暖房の効いたリビングから廊下やトイレ、浴室に移動すると急激な温度変化にさらされることがありました。この温度差によって血圧が急激に変動し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす「ヒートショック」のリスクが高まります。

高断熱・高気密な家にすることで、室内の暖かさや涼しさが損なわれにくくなります。家の中の温度を快適に保ちやすくなるので、省エネをしながら一年中快適に過ごせるようになるでしょう。低断熱・低気密の家に多い部屋間の温度変化も小さくなりますから、特に高齢者に多いヒートショックの対策につながるといった健康面のメリットも期待できます。

さらに、高断熱・高気密な住宅では、結露の発生が抑えられるため、カビやダニの繁殖を防ぐ効果もあります。アレルギーや感染症のリスクを減らし、家族の健康を守る住環境が実現できるのです。

BELS認証による高い資産価値の証明

住宅の省エネ性能を客観的に評価する第三者認証制度として、「BELS(ベルス:Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)」があります。BELSとは、新築・既存を問わずすべての建築物における省エネの取り組みを評価する認証制度で、2014年に一般社団法人住宅性能評価・表示協会によって開始されました。一次エネルギーの消費量に基づいて、5段階で評価されます。

ZEH住宅は、このBELS評価において最高ランクの5つ星を獲得しやすく、さらに「ZEHマーク」の表示も可能です。この認証により、住宅の省エネ性能が「見える化」されるため、将来売却する際にも有利に働きます。

大手ハウスメーカー10社が協力して設立した「優良ストック住宅推進協議会」では、参加メーカーが建てた既存の住宅を対象に、基準を満たした住宅を「スムストック」として認定しています。このスムストックの査定では、構造躯体(スケルトン)と内装・設備(インフィル)を分けて細かく評価していくのですが、建築時のこだわりやメンテナンス・リフォームの履歴なども対象となっていて、太陽光発電、蓄電池、ZEH仕様などは適正にプラス評価とされているのです。

省エネ性能の高い住宅は、将来的にも需要が見込まれるため、資産価値が維持されやすいという特徴があります。住宅は家族にとって大切な資産であり、その価値が適正に評価される仕組みが整っていることは、大きな安心材料となるでしょう。

参考:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会|「ZEHマーク」 を表示することができます。

ZEH住宅のデメリットと建築前に知っておくべき注意点

ZEH住宅には多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握することで、後悔のない家づくりが可能になります。主なデメリットとして「発電量の不安定さ」「初期費用・メンテナンスコスト」があり、注意点として「建築会社の選定」「設計の制約」が挙げられます。これらの課題を十分に理解した上で、計画的に進めることが成功への鍵となります。

天候に左右される太陽光発電の不安定さ

太陽光発電システムは、その名の通り太陽の光をエネルギー源としているため、天候に大きく左右されます。晴天時には十分な発電量が期待できますが、曇りや雨の日は発電量が大幅に減少します。特に梅雨時期や冬場の日照時間が短い季節には、期待した発電量を得られないことも少なくありません。

曇りや雨などの天候の悪い日、日照時間の短い冬場は発電量が減少するため、常に安定した電力を得られない可能性があります。このため、太陽光発電だけに頼ることはできず、天候が悪い日や夜間は電力会社からの電気に頼る必要があります。

地域によっても発電量に大きな差が出ます。日本海側の地域では冬場の日照時間が短く、積雪により太陽光パネルが覆われることもあるため、年間を通じての発電量が太平洋側と比べて少なくなる傾向があります。建築予定地の日照条件を事前に確認し、年間の発電量シミュレーションを行うことが重要です。

導入時の設備費用と将来のメンテナンスコスト

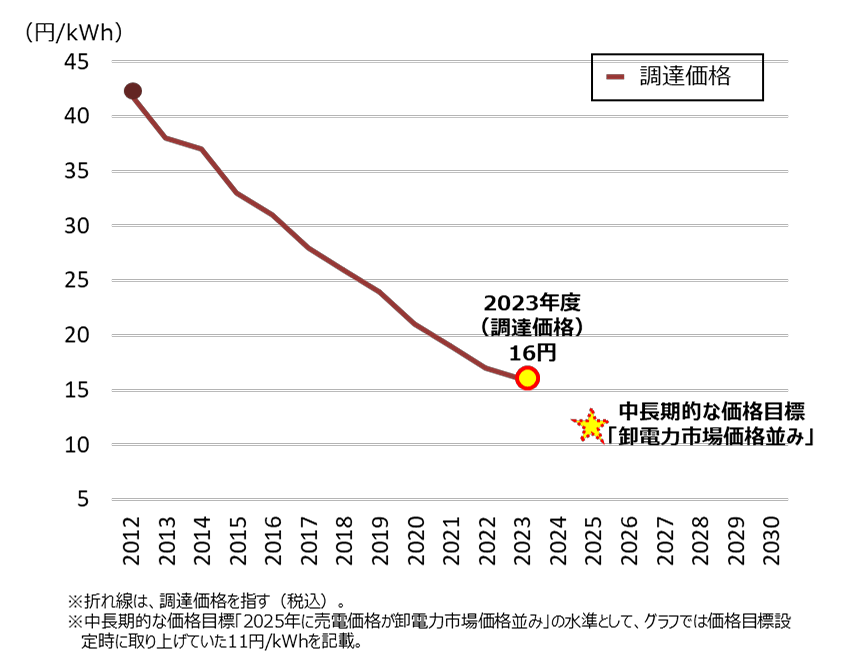

【参考33】住宅用太陽光発電の現行の価格目標と調達価格の推移

ZEH住宅を実現するためには、通常の住宅よりも高額な初期投資が必要です。太陽光発電システム、HEMS、高効率給湯器、高性能な断熱材や窓など、さまざまな設備や建材にコストがかかります。

ただし、太陽光発電の買取価格は年々下がっていますが、設置する費用も年々下がっています。買取価格もシステム費用も、日本より安い欧米なみにまで抑えることを国は目指しています。実際、太陽光発電システムの価格は、技術革新と普及により着実に低下しており、以前と比べて導入しやすくなっています。

設備の維持管理も重要な課題です。太陽光発電システムは、定期的な点検やメンテナンスが必要です。2022年4月に資源エネルギー庁の太陽光発電の「事業計画策定ガイドライン」が改定されて家庭用の太陽光発電機器の点検について記載されました。家庭用の太陽光発電設備については義務ではなく努力義務となっていますが、発電効率を維持し、安全に使用し続けるためには、専門業者による定期的な点検が推奨されています。

パワーコンディショナーは10~15年程度で交換が必要となることが多く、その費用も見込んでおく必要があります。しかし、長期的な視点で見れば、光熱費の削減効果により、これらのコストは回収できると考えられています。

ZEHビルダー・プランナーによる建築の必要性

ZEH住宅の補助金を受けるためには、重要な条件があります。それは、国に登録された「ZEHビルダー」または「ZEHプランナー」が設計・建築に関わっている必要があるということです。

まず注意したいのが、登録されたZEHビルダー(ハウスメーカーや工務店など)/ZEHプランナー(建築事務所など)を利用してZEHを建てないと、補助金の対象にはならないことです。ZEHビルダー/プランナーとは「ZEHロードマップ」におけるZEHの定義を満たしている業者のことで、5,922社が登録を行っています(2024年10月現在)。

ZEHビルダーは主に工務店やハウスメーカーなどの施工会社が登録し、ZEHプランナーは設計事務所などが登録しています。ZEHに関しては、ZEHビルダー・ZEHプランナー登録制度というものがあります。一般社団法人 環境共創イニシアチブのウェブサイトで、各事業者の目標や実績を確認できますので、ZEHを検討している場合は確認してみましょう。

建築会社を選ぶ際は、まずその会社がZEHビルダー/プランナーとして登録されているかを確認することが必須です。登録事業者は、ZEHの普及目標や実績を公表しており、過去の建築実績から技術力や経験を判断することができます。

補助金申請後は設計変更ができないという制約

ZEH住宅の補助金制度を利用する際の最も重要な注意点は、申請後の設計変更ができないということです。ZEH補助金の申請時には計算書とあわせて、計算の根拠となる図面や設備のカタログなども提出します。そのため申請に間に合うよう暫定的に決めておいて、あとで変更するということはできません。申請後の設計変更がないように、すべての項目を最終決定することが大切です。

補助金制度を利用したZEH住宅の設計プランの作成では、エネルギー消費量や断熱効果を入念に細かく計算します。ZEH補助金制度では、申請した内容どおりの建築が求められるため、申請後の間取りや機器の変更はできません。大幅な変更に限らず、窓や給湯器など一部の設備を変更することも厳禁です。

通常の住宅建築では、着工後でも細かな変更や調整を行うことがありますが、ZEH補助金を申請した場合はそれができません。したがって、間取りはもちろん、窓の位置や大きさ、導入する設備の型番まで、すべてを慎重に検討し、家族全員が納得した上で申請する必要があります。

この制約は厳しく感じるかもしれませんが、逆に言えば、じっくりと時間をかけて理想の住まいを設計する良い機会ともなります。後悔のない家づくりのためにも、設計段階での入念な検討が欠かせません。

ZEH住宅で使える補助金や税金の優遇制度

ZEH住宅を建築・購入する際には、国や地方自治体によるさまざまな支援制度を活用することができます。これらの制度を上手に組み合わせることで、高性能な住宅をより手の届きやすい価格で実現できるのです。ただし、補助金制度は年度ごとに内容や予算、公募期間が変更されるため、常に最新情報の確認が必要です。

確認すべき情報源としては、環境省、経済産業省、国土交通省の各省庁のWebサイト、そして補助金事業の執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の公式サイトが挙げられます。これらの補助金と税優遇をうまく活用することで、ZEH住宅の導入コストを大幅に抑えることが可能になります。

国が実施するZEH支援事業の公募条件

環境省が主導する戸建て住宅向けの「ZEH支援事業」は、ZEH住宅の普及を目的とした主要な補助金制度です。補助金額は、ZEH(ゼッチ)で55万円/戸、ZEH+(ゼッチプラス)で90万円/戸が基本となります

ZEH支援事業の補助金

| 事業名 | 補助金額(定額) | 追加の交付要件 |

| ZEH | 55万円/戸 | 戸建住宅における『ZEH』の定義を満たしていること

Ⅰ.一次エネルギー消費量削減率(再エネ除く):20%以上 一次エネルギー消費量削減率(再エネ等含む):100%以上 Ⅱ.外皮基準:ZEH強化外皮基準 |

| ZEH+ | 90万円/戸 | 戸建住宅における『ZEH+』の定義を満たしていること

Ⅰ.一次エネルギー消費量削減率(再エネ除く):30%以上 一次エネルギー消費量削減率(再エネ等含む):100%以上 Ⅱ.外皮基準:断熱等性能等級6以上 Ⅲ.以下の➀、➁のうち1つ以上採用すること ➀再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置 以下より1つ以上を措置すること ➀-1.初期実効容量5kWh以上の蓄電システム ➀-2.PVTシステム ➀-3.太陽熱利用システム ➀-4.昼間に沸き上げをシフトする機能を有する給湯機 ➀-5.電気自動車(PHEVを含む)の充電設備又は充放電設備 ➁高度エネルギーマネジメント |

参考:ZEH Web|2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金について

なお、これらの基本補助金に加えて、蓄電システム(定置型)を導入する場合は2万円/kWh(補助対象経費の1/3又は20万円の低い額)、直交集成板(CLT)や地中熱ヒートポンプ・システムを導入する場合は90万円/戸などの追加補助があります。

国土交通省が主導する「子育てグリーン住宅支援事業」は、2025年の「子育てグリーン住宅支援事業」は、2024年の「子育てエコホーム支援事業」の後継です。子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、ZEH水準住宅の取得を支援する制度となっています。

2025年の新築住宅の補助金は、GX志向型住宅で160万円、長期優良住宅で80万円、ZEHで40万円となっています。また、現在住んでいる住宅を解体し建て替える場合、長期優良住宅とZEHでは20万円加算されます。

注意点として、次で紹介する「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金は、環境省のZEH補助金「55万円」とは併用できません(環境省窓口問い合わせ確認済み)。そのため、どちらの補助金を選ぶか検討が必要です。

補助金の公募は先着順で、予算上限に達し次第終了となるため、スケジュールを確認し早めに申請準備を進める重要性があります。各省庁のWebサイトや環境共創イニシアチブ(SII)の公式サイトで最新情報を確認することが大切です。

住宅ローン控除や贈与税における優遇措置の活用

ZEH住宅を取得する際には、補助金だけでなく税制面でも優遇を受けることができます。まず、住宅ローン控除(減税)制度では、ZEH住宅は一般の住宅よりも有利な条件が設定されています。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて住宅を購入した際、一定の条件を満たすと、入居年から最長13年間、年末のローン残高の0.7%が所得税などから控除されるというもの。控除される上限額や控除期間は、住宅の性能や入居年によって区分されます。2024年の税制改革により、住宅ローン控除において省エネ基準を満たさない住宅は原則適用外となり、ZEH住宅など省エネ性能が高いほど、恩恵を受ける仕組みになっています。

住宅ローン控除の借入限度額(新築住宅・2024年/2025年入居の場合)

| 住宅の種類 | 2025年入居の借入限度額 | 控除期間 |

| 認定長期優良住宅 | 4,500万円(子育て世帯等※は5,000万円) | 13年 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円(子育て世帯等※は4,500万円) | 13年 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円(子育て世帯等※は4,000万円) | 13年 |

| その他の住宅 | 0円(2023年までの建築確認で2,000万円) | 10年 |

※子育て世帯等:「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

たとえば、控除期間の13年間、4500万円以上の年末ローン残高が続く借り入れをした場合、一般的な省エネ基準を満たす住宅の全期間最大控除額は364万円ですが、ZEH-Mでは最大409.5万円になります(子育て世帯等が住宅を取得し2025年に入居する場合)。

親や祖父母から住宅取得資金の援助を受ける際の「贈与税の非課税措置」でも、ZEH住宅は優遇されています。住宅を買うときに直系尊属(親や祖父母)から資金援助を受けると、一定額まで贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」が受けられます。非課税となる金額(非課税枠)は住宅の性能によって異なり、ZEHを含む省エネ基準を満たしている住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円となっています。

さらに、【フラット35】Sなど、ZEH住宅を対象とした金利引き下げメニューも用意されています。2024年より、【フラット35】の金利引き下げメニューが変更になりました。大きく分けると、「家族構成に関するメニュー」「住宅性能に関するメニュー」「維持保全に関するメニュー」「地域連携に関するメニュー」の4種類。「住宅性能に関するメニュー」の「【フラット35】S」は、ZEH住宅など高い省エネ性、耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

これらの優遇措置を組み合わせることで、ZEH住宅の取得に係る経済的負担を大幅に軽減することが可能です。

参考:住宅金融支援機構|家族構成と建て方に合わせた組合せで金利を引下げ!

【鳥取・島根】で注文住宅を建てるならトコスホームへ

ZEH住宅は、地球環境に配慮しながら、快適で経済的な暮らしを実現する住まいです。高断熱・省エネ・創エネの3つの要素により、エネルギー収支をゼロ以下にすることで、光熱費の削減、災害時の安心、健康的な住環境、高い資産価値といった多くのメリットが得られます。初期費用やメンテナンスコストなどのデメリットもありますが、補助金制度や税制優遇を活用することで、導入のハードルは確実に下がってきています。2030年にはZEH基準が新築住宅のスタンダードになることを考えれば、今から将来を見据えた家づくりを検討することが賢明な選択といえるでしょう。

ZEH住宅は、地球環境に配慮しながら、快適で経済的な暮らしを実現する住まいです。高断熱・省エネ・創エネの3つの要素により、エネルギー収支をゼロ以下にすることで、光熱費の削減、災害時の安心、健康的な住環境、高い資産価値といった多くのメリットが得られます。初期費用やメンテナンスコストなどのデメリットもありますが、補助金制度や税制優遇を活用することで、導入のハードルは確実に下がってきています。2030年にはZEH基準が新築住宅のスタンダードになることを考えれば、今から将来を見据えた家づくりを検討することが賢明な選択といえるでしょう。

鳥取・島根エリアで理想のZEH住宅を実現したいとお考えの方は、ぜひトコスホームにご相談ください。トコスホームは、山陰エリアで着工数No.1の実績を持つアート建工グループから生まれたブランドです。「山陰の家づくりなら世界一のノウハウがある」という自信を持って、地域の気候特性を熟知した「山陰スタンダード」の家づくりをご提案しています。

トコスホームの強みは、すべてがZEH基準以上であることです。

さらに、UA値0.34という高い断熱性能、C値0.5±0.2の気密性能、耐震等級3、最長60年保証など、国の基準を大きく上回る性能を標準仕様でご提供。「予算は想定以内、品質は想像以上」をモットーに、初期段階から綿密な資金計画を立案し、土地探しから建築、アフターサポートまでトータルでサポートいたします。

未来の当たり前となるZEH住宅で、快適で経済的な暮らしを実現してみませんか。まずはお気軽にトコスホームへご相談ください。山陰の気候を知り尽くした私たちが、お客さまの理想の住まいづくりを全力でサポートいたします。